La grazia non viene dalla libertà, ma la libertà dalla grazia

[Non ex libertate voluntas assequitur gratiam, sed ex gratia libertatem]

Agostino d’Ippona, De gratia et libero arbitrio, 8

Il Presidente della Repubblica Mariano De Santis (Toni Servillo) unisce la leggerezza di Jep alla gravità del Divo, ma si sente sopraffatto dalla seconda: la responsabilità vistosa, opprimente, di un capo di stato cattolico in un paese cattolico (ma non era laico?) che ha sulla scrivania un progetto di legge sull’eutanasia e due proposte di grazia, e medita se persino l’eutanasia non si possa, anzi si debba vedere, come un progetto di grazia.

Si sovrappongono ed eludono le due principali accezioni della grazia proprie della lingua italiana, e più in generale delle culture cristiane, grazia politica e grazia divina, ove quest’ultima è intesa nel senso classico agostiniano “Volere è proprio della natura, volere il giusto è proprio della grazia”(Velle naturae est, sed bene velle gratiae). Mariano non può non volere il giusto: giurista di formazione, è ossessionato dalla verità e cerca una disperata mediazione tra il giusto giuridico e il giusto morale, ricerca definita da lui stesso e da più parti “irrituale”.

Il rito, preso innanzitutto nella sua cornice estetica, nella sua grammatica espressiva, è da sempre il tema prediletto del cinema di Sorrentino. Rito come monologo del potere che descrive sé stesso, come struttura che si ripete per nucleazione come i cristalli, moltiplicando le forme e lo spessore e le sfaccettature. In questo cristallo De Santis/Servillo si specchia e si vede rifratto più che riflesso, biforcato nell’inevitabile distorsione che separa persona pubblica e ossessioni private – tratto comune a tutti gli eroi sorrentiniani fin dai primi adorabili malandrini della sua filmografia – Pisapia, Di Girolamo (sempre Servillo) e Geremia (Rizzo).

La grazia lavora appunto per accumulo di rifrazioni su questo tema che si ripete identico e mai uguale, affrontato da Mariano nelle sue molteplici sfumature: il cavallo Elvis, la moglie che lo ha tradito, l’uxoricida Arpa, l’altra uxoricida Rocca, il disegno di legge, tutti soggetti meritevoli di grazia (o quasi). Come sensibilità, La grazia si pone come controcanto polemico al crudissimo Amour (Haneke), pur cercando di contenere la causticità e mantenersi leggero attraverso i dispositivi consueti del cinema Sorrentiniano: i dolly plastici, i dialoghi pieni di arguzie, l’ironia e la macchietta (il papa nero in rasta che va in scooter), la house martellante ironicamente giustapposta alle immagini ingessate delle istituzioni e dei suoi rappresentanti.

Tornano purtroppo, insieme alle intuizioni visive e musicali (l’astronauta che piange e ride osservando la propria lacrima che fluttua nella navicella, il Presidente che sfiora lo schermo per toccare la lacrima), i difetti ormai rappresi del’estetica sorrentiniana, soprattutto nel finale: gli spiegoni superflui, le immagini patemiche e anche un po’ cringe dei volti commossi, il Presidente che rovista tra i vestiti della moglie, i monologhi scontati e le frasi a effetto senza effetto (di chi sono i nostri giorni? Sono nostri). La grazia è inconfondibilmente un Sorrentino minore e un Sorrentino seconda fase, quello che tende a ripetersi un po’ stancamente, un po’ pigramente, come chi si china dalla panchina del parco per tirare molliche ai piccioni.

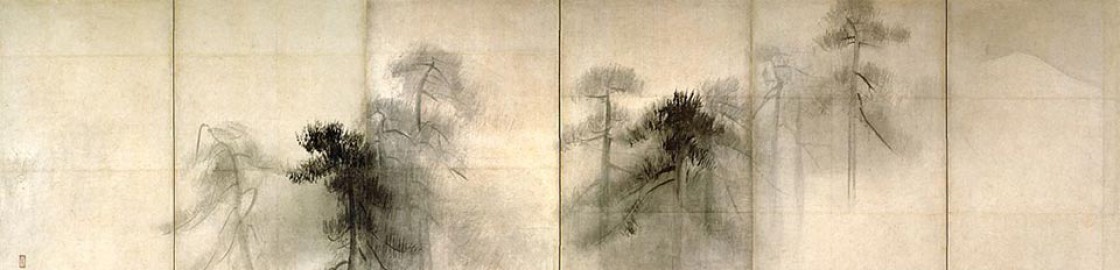

Fortunatamente si ripetono anche i punti forti, come la sequenza in ralenti dell’ambasciatore portoghese scaravoltato a terra dalla bufera mentre percorre il tappeto rosso a ritmo di techno. Qui ritroviamo, in sparuti sprazzi di bellezza, anche il Sorrentino maggiore, quello della nebbia sugli argini padani, quello dell’argine che divide la struttura dell’immagine dalla sua negazione, che non coincide con l’invisibile o l’irrappresentabile ma con quel moto che trascina l’immagine verso il suo destrutturarsi, il suo ristrutturarsi in nuove immagini, che si ricollega in via diretta al tema del rito: le suore che giocano a pallone, il Presidente che ascolta Guè Pequeno, le giraffe alle terme di Caracalla, il cardinale Assante che danza sulle note di Paolo Conte.

Il cinema sorrentiniano rimanda a Victor Turner, il rito inteso come atto sociale composto da una danza di struttura e anti-struttura che porta a riplasmarsi all’infinito, assorbendo l’insolito e lo straordinario in una nuova concezione (e concrezione) d’ordine, come in questa parabola di Kafka:

I leopardi fanno irruzione nel tempio e bevono tutti i calici sacrificali. Accade più volte. Alla fine, viene calcolato in anticipo ed è incorporato nel rito.

È la metamorfosi del potere, ma – auspicabilmente – anche della morale, che a dispetto della sua apparenza cementizia, rigida e immutabile, può e deve riplasmarsi in nuove forme. Allo stesso modo il protagonista de La grazia, il cui soprannome è “cemento armato”, mostra il lato umano della Legge, un edificio che non si regge soltanto su freddi commi e gravosi princìpi, ma anche su un anelito d’amore che riesce a trasfigurare persino il cemento armato, il più pesante e opaco dei materiali, in una lieve architettura di luce, come Tadao Ando nella celebre chiesa di Ibaraki.

★★★☆☆