Inizio la mia collaborazione con ĀTMAN JOURNAL con un reportage sulle nuove e le vecchie vie della seta, tra le propaggini del Gansu, una regione nord-occidentale della Cina che collega il deserto all’altopiano tibetano, la capitale Lanzhou all’altopiano del Loess.

divagazioni

In memoria di Giangiorgio Pasqualotto

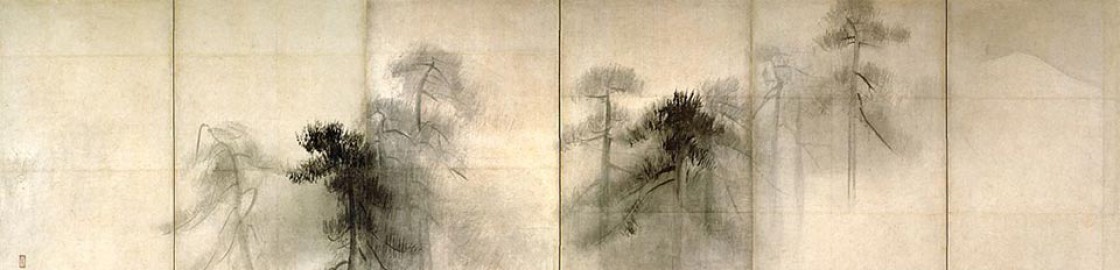

Tra i volumi di Pasqualotto, quello che preferisco è senz’altro Estetica del vuoto. Una concisa e sottile panoramica sulle forme artistiche giapponesi legate da un minimo comun denominatore senza forma: il vuoto.

Il vuoto è da sempre uno spunto di riflessione fondamentale per le culture dell’Asia orientale. Il Daodejing fa l’esempio del vuoto che passa tra i raggi di una ruota, nella cavità di un recipiente, dentro e fuori da una stanza; il pieno garantisce profitto (利), il vuoto permette l’uso (用). In Giappone molte forme artistiche esasperano la presentazione del vuoto.

Una strategia, secondo Pasqualotto, “con cui si ottiene una riduzione al minimo degli elementi impiegati, alla quale corrisponde un’espansione al massimo delle loro qualità e, di conseguenza, si producono le condizioni per un massimo di intensità percettiva”.

Uno degli esempi che preferisco è il karesansui, il “paesaggio secco” vuoto e spoglio, diretta emanazione dello Zen che trova qui un modello insuperato. Ritagliato dalla natura circostante, con cui stride in un contrasto austero, il giardino rimane identico in tutte le stagioni mentre la natura intorno fiorisce, ingiallisce, appassisce.

Questa estetica, che esprime una coerente visione del mondo, esprime il fatto che “tutti gli eventi, compresi quelli che determinano la propria coscienza e, quindi, anche questa consapevolezza, sono permeati dallo stesso vuoto che in poco tempo fa diventare fiore un germoglio e che in poco tempo lo fa anche appassire. Non a caso il carattere di «fiore» 花 condensa il significato non di una cosa ma di un processo”.

Tutte le cose mutano e cambiano, l’unica cosa che non cambia è il vuoto che rimane tra le cose. La ghiaia e le rocce sono una manifestazione del vuoto che nella visione buddhista è il tessuto che tiene insieme tutta la realtà, proprio come un tessuto, una trama che alterna spazi vuoti a collegamenti, nodi, intersezioni.

Il lavoro di Pasqualotto è stato in gran parte proprio questo: esaltare la bellezza del vuoto per tessere trame e relazioni con culture distanti, ancora poco comprese, oscure. Una tela lunga una vita, che occupa il vuoto che lascia, e di cui rimane una traccia indelebile nei suoi libri.

“Solo l’Occidente conosce la storia” [?]

“Solo l’Occidente conosce la storia”.

Da sempre gli abissi dell’ignoranza mi suscitano una meraviglia pari alle grandi vette dell’ingegno umano, e in questo senso le Nuove Indicazioni 2025 per Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione sono davvero meravigliose.

Il capitolo sulla storia è un perfetto manuale di come NON si scrive letteratura scientifica. Si parte con una boutade apodittica imbevuta di etnocentrismo – “Solo l’Occidente conosce la storia” – si prosegue citando a sproposito una fonte illustre (Bloch) per giustificare il proprio delirio e si prosegue argomentando che le altre culture non hanno una vera storia perché non sono abituate a riflettere sui fatti storici – in barba alla storia stessa che di esempi ne profonde a iosa, anche prima di quel Sima Qian 司馬遷 (145-86) considerato il padre della storiografia cinese, sui cui testi si studia da 2000 anni, tanto per fare un esempio. Last but not least, una sana incursione nella catechesi per ricordare come la venuta di Dio sulla terra costituisca una frattura nel modo di intendere la storia, che diventa – cito testualmente – “l’arena per eccellenza dove post factum si affrontano il bene e il male”, “una sorta d’inappellabile tribunale dell’umanità”.

Questa visione della storia anti-storica, contro-fattuale, pretestuosa, etnocentrica, cristiana e moralista ha però una finalità umanitaria: “far maturare nell’alunno la consapevolezza della propria identità di persona e di cittadino sia – vista la sempre maggiore presenza di giovani provenienti da altre culture – al fine di favorire l’integrazione di questi ultimi, integrazione che dipende anche, in modo determinante, dalla conoscenza dell’identità storico-culturale del paese in cui ci si trova a vivere”. Sacrosanto utilizzare la cultura come mezzo d’integrazione, solo che cultura implica dialogo e dialogo implica ascolto. Ribadire il pregiudizio per cui l’Occidente è l’unico a poter scrivere e comprendere la storia, riproporre una retorica in cui l’etica (piuttosto che la scienza, l’economia o la storia stessa) è il paradigma fondamentale di comprensione e giudizio della realtà, e recuperare i valori cristiani a fondamento di questa visione moralista, sono mosse che non assomigliano a un dialogo ma piuttosto a un monologo, il monologo di un Occidente nostalgico della propria centralità che per troppi secoli ha imposto ad altre culture, ad altre geografie. Alla luce di ciò, suona tristemente comico l’invito a usare queste linee guida per “evitare ogni faziosità e a mostrarsi capaci di ascoltare e comprendere le ragioni degli altri”.

Questo documento si spiega soltanto in tre modi: ignoranza, indifferenza, connivenza. Scegliete voi in che misura. Leggendole potreste provare divertimento, potreste provare rabbia, ma un’emozione che non dovreste provare è la sorpresa. Il problema dell’Italia è sempre lo stesso, quello che ha portato al ministero dell’Università una che l’università non l’aveva mai fatta (Valeria Fedeli), e al ministero del Lavoro uno che non aveva mai lavorato stabilmente (Luigi Di Maio): le persone che hanno competenze non hanno incarichi, e le persone che hanno incarichi non hanno competenze.

Siccome queste persone ci hanno messo nome e cognome, ce li metto anche io:

Coordinatore

Ernesto Galli della Loggia – Prof. Emerito Scuola Normale di Pisa

Esperti

Cinzia Bearzot – P.O., Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Giovanni Belardelli – Già P.O., Università degli Studi di Perugia

Silvia Capuani – Docente, Liceo

Elvira Migliario – P.O., Università degli Studi di Trento

Marco Pellegrini – P.O., Università degli Studi di Bergamo

Federico Poggianti – Ricercatore, Università Telematica Pegaso

Adolfo Scotto di Luzio – P.O., Università degli Studi di Bergamo

in foto: le Cronache di Nabonide (VI BCE, Babilonia)

Parthenope – P. Sorrentino, 2024

“Un mistero o una truffa?”

Il cinema di Sorrentino da sempre oscilla tra questi due estremi. Non è forse un mistero l’eccentrico usuraio di “L’amico di famiglia”, impegnato a truffare mezza Sabaudia? Non somiglia a una truffa il mistero dorato e barocco del Vaticano raccontato in “The Young Pope”, preti che si affannano a ripetere da secoli la stessa storia di vergini che partoriscono, di morti che risorgono, mentre nascondono le proprie ipocrisie, le segrete debolezze? Non sono truffa e mistero insieme l’oro dei paramenti sacri che indossa Parthenope, lo smalto celeste che scintilla nel Golfo di Capri?

Davanti all’emulazione dichiarata della Maniera felliniana, all’ostinata ostentazione di cornici e superfici, di bellezze e stranezze mescolate in un fastoso assortimento, pubblico e critica si interrogano da sempre allo stesso modo: il cinema di Sorrentino, truffa o mistero?

In Sorrentino non si dà l’uno senza l’altra. Ma non è certo un difetto. Il manierismo, come qualsiasi altro stile, produce risultati eccezionali e altri meno. Con “Parthenope” siamo più dalla parte del meno.

“Ha sempre la battuta pronta.”

Parthenope passa attraverso il film come attraverso una serie di interviste. Tutti la adorano, tutti la ammirano, tutti le chiedono pareri: il Comandante, il fratello, l’amico d’infanzia, l’attrice, il professore, il cardinale, le studentesse. Come una Jep Gambardella al femminile, Parthenope turba e conturba la scena e si prende sempre l’ultima parola. Ma Jep era e pluribus unum, un eccentrico in una Roma di eccentrici, artisti attori criminali cantanti scrittori sante e bevitrici, ciascuna ciascuno con le proprie ambizioni.

Qui i personaggi si comportano da semplici paggi che reggono specchi in cui Parthenope riflette davanti al pubblico un’eccezionalità di cui nessuno sembra mai dubitare. Il cosmo di “Parthenope” si chiude intorno a Parthenope come una casa delle bambole. Eventi e personaggi sono semplici accessori, senz’altra ambizione che quella di avvicinare Parthenope, compiacerla, baciarla. “Ha sempre la battuta pronta” ripetono tutti. E per forza, i dialoghi sono costruiti apposta. Una serie estenuante di conversazioni grottesche, battute formaggiose, pause teatrali,. La gente reale non parla così. Lo fa soltanto negli sceneggiati. O nelle parodie.

“Io non mi vergogno mai.”

Croce e delizia della poetica sorrentiniana, l’audacia di osare con tutte le potenzialità del medium cinematografico. Dialoghi, scrittura dei personaggi, costumi, scenografie, movimenti di macchina. Un adorabile assortimento di freaks e bellezze, sublimato in “Parthenope” nell’immagine che riunisce Parthenope, il Prof. Marotta e l’enorme figlio dalle sembianze buddhesche (Budai, per essere precisi). L’iperbole, l’esagerazione sono parte integrante dello stile sorrentiniano. Tutto il bene e tutto il male del mondo.

Un cinema che si comporta come “Parthenope” e come Parthenope, si manifesta in maniera epifanica e poi fugge, si maschera, si schernisce. “Io mi chiamo Parthenope. Non mi vergogno mai”. Sembra una dichiarazione poetica: “Io mi chiamo Sorrentino. Non mi vergogno mai”. Un cinema sfacciato che parla del tempo perduto, parla di Napoli, parla soprattutto di sé stesso. Con molta enfasi e non abbastanza auto-ironia. Tanto che verrebbe da dire, parafrasando Dino Risi, “Paolo spostati e fammi vedere il film”.

“Era già tutto previsto”

Lo splendido pezzo di Cocciante vale come una recensione. “Parthenope” è imbottito di didascalie e facili allegorismi. “Si chiama Parthenope, come la città”; bella e sfuggente, gioca con le sue mille anime, incarnate nei suoi personaggi, metafore ambulanti. “Tuo fratello è fragile”; così sappiamo già che non ce la farà a vedere la seconda parte del film. Greta Cool insulta Napoli ma pretende i suoi soldi; personificazione dei tanti core ‘ngrato, da Cardillo a Higuain. E le cartoline di Capri, dei vicoli, del Golfo.

Era già tutto pre-visto. Un cordone ombelicale unisce l’amore giovanile di Jep ne “La grande bellezza” al ritratto di questa moderna sirena, l’irresistibile inganno della gioventù e il leopardiano naufragio delle illusioni. Solo che un’illusione al servizio della realtà, è poesia. La realtà al servizio di un’illusione, è pubblicità. “Parthenope” è l’equivalente filmico di una collezione di aforismi. Scippa la saggezza di un romanzo senza ereditarne l’ampiezza, il respiro. Come un ladro che può rubare un grande dipinto, ma non l’abilità di dipingerlo.

★★☆☆☆

due nuovi libri

la primavera porta i suoi frutti, entrambi dall’albero di Mimesis Edizioni.

ambito cinema, Le strade furiose di Mad Max. Filosofia del mondo post-atomico, una curatela studiata a 4 mani con Antonio Pettierre e i contributi di Matteo Bittanti, Matteo Boscarol, Diego Cavallotti, Giuseppe Gangi, Jonatan Peyronel Bonazzi, Mariangela Sansone e Andrea Tortoreto.

una mappa indispensabile per orientarsi nel territorio desolato della saga ideata da George Miller, mentre proprio in questi giorni esce al cinema Furiosa (ne parleremo con Antonio su Ondacinema).

Poi un progetto coltivato da tempo, Filosofia del viaggio. Modi, tempi, spazi, sensi del viaggiare, volume in cui traccio itinerari di senso tra la filosofia e la pratica del viaggio, in bilico tra eroi senza tempo come Ulisse, Wukong e Dante, ed esperienze contemporanee come l’urbex, il turismo di massa e quello virtuale.

stay tuned

Visioni e impressioni di Marzo

Past Lives (C. Song)

Classico schema, lui e lei: lei parte, lui la ritrova anni dopo, ormai c’è l’altro. Ritenta la prossima vita, sarai più fortunato. Reincarnazione coreana di “Lost in Translation”. Senza Bill Murray.

Passato

★★☆☆☆

Estranei (A. Haigh)

Adam si innamora di Harry, ma vede spesso i genitori morti. Quando prova a presentarglielo, non va benissimo. Esposizioni multiple, solitudini singole.

Hauntologico

★★★½☆☆

Dune – Parte II (D. Villeneuve)

La storia la conosciamo tutti. Sarà per questo che Villeneuve si sforza soprattutto di magnificare scenografie, costumi, luci, colori. Tutto il resto manca. Un magnifico mausoleo al cinema, dove il corpo del cinema non c’è.

Arido

★★☆☆☆

Decision to Leave – P. Chan-wook

Uomo muore in strane circostanze, detective indaga la vedova, non è stata lei. La vedova si risposa, il marito ri-muore, il detective ri-indaga. Forse era stata lei. Mistery romance hitchcockiano tra un’immigrata cinese e un poliziotto coreano caduti in una spirale di passione e violenza.

Il paesaggio è più di un semplice sfondo, giocato su un’estetica (shanshui 山水), in cinese “paesaggio”, in senso letterale “monti 山e acque 水”; ma anche lui e lei, maschile e femminile, senso di colpa e desiderio, fermezza morale e ondate di passione.

Svariati virtuosismi in sede di regia, fra soggettive ansiogene e primi piani catturati attraverso lo schermo del telefono.

Vertiginoso

★★★½☆☆

Babylon – D. Chazelle

“Mai visto un tale vortice di cattivo gusto e pura magia”. La recensione Chazelle se la fa da solo, affidandola a una battuta di Margot Robbie, ed è anche abbastanza centrata.

Sequenze di grande cinema la festa in apertura, le riprese del kolossal medievale, la discesa nei budelli losangelini con un Tobey Maguire repellente. Il cattivo gusto invece non sta solo nell’umorismo scatologico – elefanti che svuotano le viscere sui galoppini, attrici che urinano, si ingozzano, vomitano – quanto nel perseguimento consapevole di una “poetica dell’eccesso e dell’incontinenza” (Gandini, Cineforum) che si estende a una ricostruzione patinata e platealmente fasulla, disinteressata al recupero realistico di arredi, acconciature, scenografie…

Insomma un postmoderno al quadrato, che in vari punti si esprime con il linguaggio frammentario e accelerato dei videoclip. Chazelle, di formazione musicista, ama far trainare il racconto dalla colonna sonora, innescando l’azione in J-cut e tenendola viva e vibrante attraverso un montaggio sincopato che raggiunge il suo acme nel pirotecnico finale, un’esibizione (auto)compiaciuta di estro compositivo e cultura cinefila.

Questa cultura cinefila, oltre alla fonte d’ispirazione Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, saccheggia tanti, troppi film per elencarli tutti, ma vale la pena menzionarne alcuni: i personaggi di C’era una volta a Hollywood (Tarantino), le scenografie di Caligola (Brass) e I vitelloni (Fellini), le tracking shots di Paul Thomas Anderson, i piani sequenza di Quei bravi ragazzi (Scorsese) e le icone di Singin’ in the Rain (Kelly-Donen), innestandosi in quel filone epico dedicato agli anni d’oro di Hollywood ormai piuttosto nutrito, anche se non esattamente popolare (vedi alla voce Incassi), che solo negli ultimi anni ha visto The Fabelmans (Spielberg), Mank (Fincher), il succitato Tarantino, Blonde (Dominik)…

Funziona? Dipende da quanto si è disposti a scendere a patti con questa regia fracassona e ammiccante, con questo Chazelle che davvero (osserva Menarini) “non si capisce se ci fa ci è”. Qualunque cosa sia Chazelle c’è da sperare che continui a esserlo ancora per un po’, perché questa clamorosa, glamourosa commistione di kolossal e commedia malgrado tutto lascia un segno.

★★★½☆☆

Godland – H. Palmason

Quasi 1900. A un prete danese con la passione per la fotografia viene assegnata una parrocchia in Islanda. Parte controvoglia per un viaggio periglioso in cui l’amico interprete incontra una morte tragica. E forse è il più fortunato dei due.

In Godland la questione fotografica non è al centro, è letteralmente da tutte le parti, a partire dalla bizzarra scelta di formato 1.33: 1 che ricorda i dagherrotipi di fine Ottocento, poi la scelta di girare in pellicola 35mm e la potente cinematografia di von Hausswolff che ritrae un’Islanda bella e terribile, incompleta come l’Amazzonia di Aguirre (Herzog), una terra in cui pare che il Creatore debba tornare un giorno per finire la creazione.

E come in Herzog, al cuore dell’opera pulsa la lotta impari tra uomo e natura. E ancora la critica postcoloniale che si articola nel rapporto gerarchico tra islandese, lingua natia/naturale, e danese, lingua colonizzante/civile. E ancora una satira intrisa di humor nero alla Lanthimos che graffia l’ipocrisia dei costumi, soprattutto religiosi.

Insomma un film con tre o quattro cuori, come un calamaro, ma altrettanto sguiscio, privo di spina dorsale, che annida in ogni genere senza abitarne nessuno, gettando fumo, anzi inchiostro, in faccia allo spettatore per almeno 40 minuti più del necessario. E come tanti calamari finisce, a dispetto della sua innegabile intelligenza e ammaliante mostruosità, arrostito.

★★½☆☆☆

Un bel mattino – M. Hansen-Love

Traduttrice vedova con figlioletta a carico cerca ricovero per accudire il padre (anziano filosofo afflitto da malattia neurodegenerativa) e trova insperato nuovo amore (vecchio amico cosmo-chimico) che però è sposato.

In questa narrazione di stampo rohmeriano le tensioni sentimentali, familiari, sociali, intellettuali, si aprono come tante parentesi lasciate in sospeso, attraversate dall’espressività straordinaria di Léa Seydoux. Il sospetto è che senza di lei, il film avrebbe avuto ben poco da mostrare e ancor meno da dire: mentre il montaggio sminuzza il racconto in piccoli frammenti muti, Hansen-Love ci regala dialoghi indimenticabili come “Ti amo, ma è complicato” o “Signora Kingsler, abbiamo sentito tanto parlare di lei”.

Forse timorosa di non farsi capire, chiude con una bella cartolina finale da Montmartre che sarebbe perfetta anche per una pubblicità dei Panciok. Magari sarà pure stato “Un bel mattino”. “Un bel film” proprio no.

★☆☆☆☆