Yoshii è un operaio che nel tempo libero lavora come rivenditore online. In principio strappa un prezzo da sciacallo a un mercante di macchinari medici e realizza un profitto notevole. Questo affare gli dà fiducia, lo spinge a rifiutare una promozione sul posto di lavoro, licenziarsi e mettersi in proprio. Affitta un’ampia casa che funge anche da ufficio e magazzino, si trasferisce lì con la compagna e assume un’assistente. Negli affari diventa sempre più spregiudicato. Il suo avatar virtuale, Ratel, catalizza la rabbia di molti clienti truffati. Preludio alla violenza endemica che si scatena nella seconda parte del film.

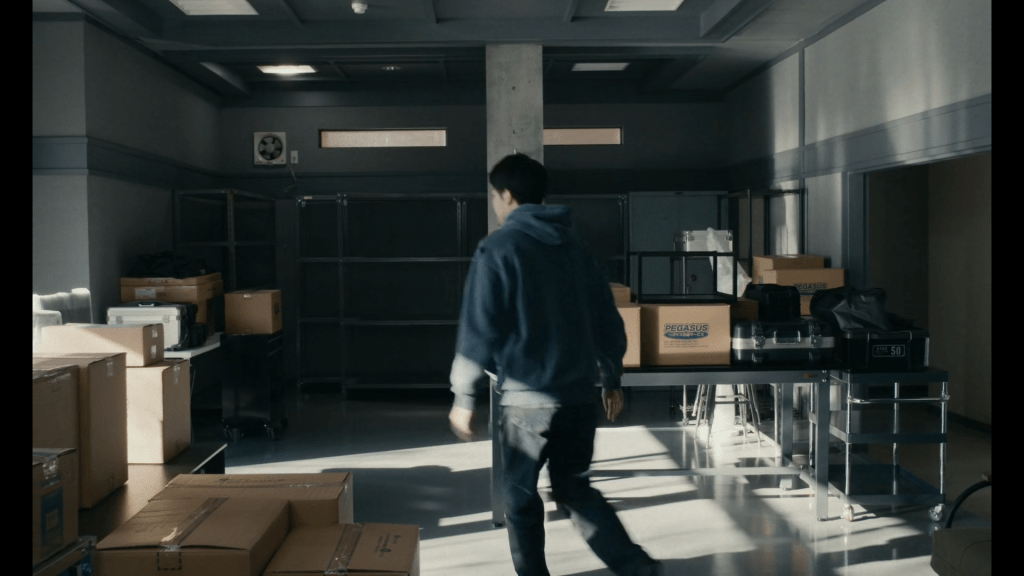

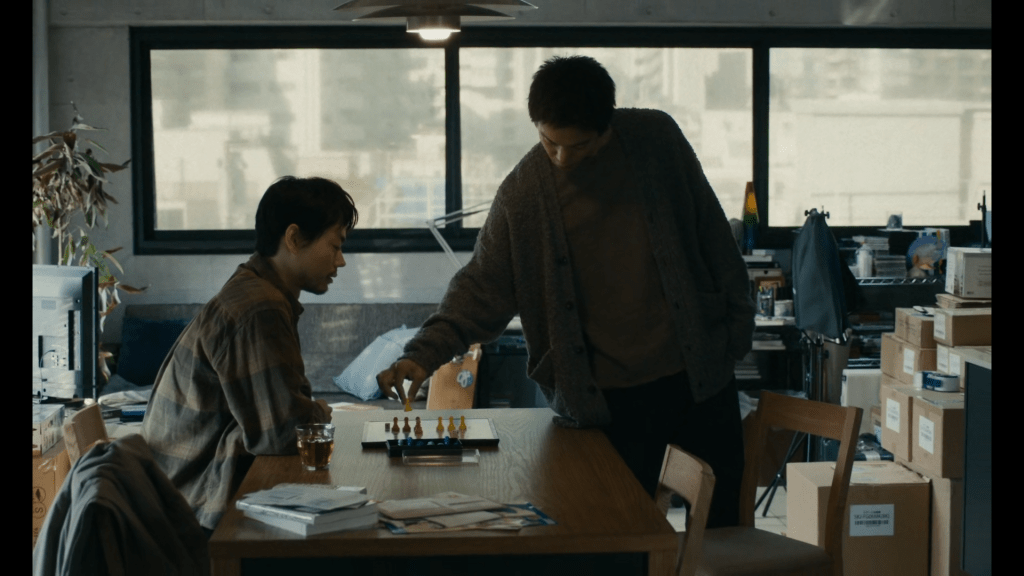

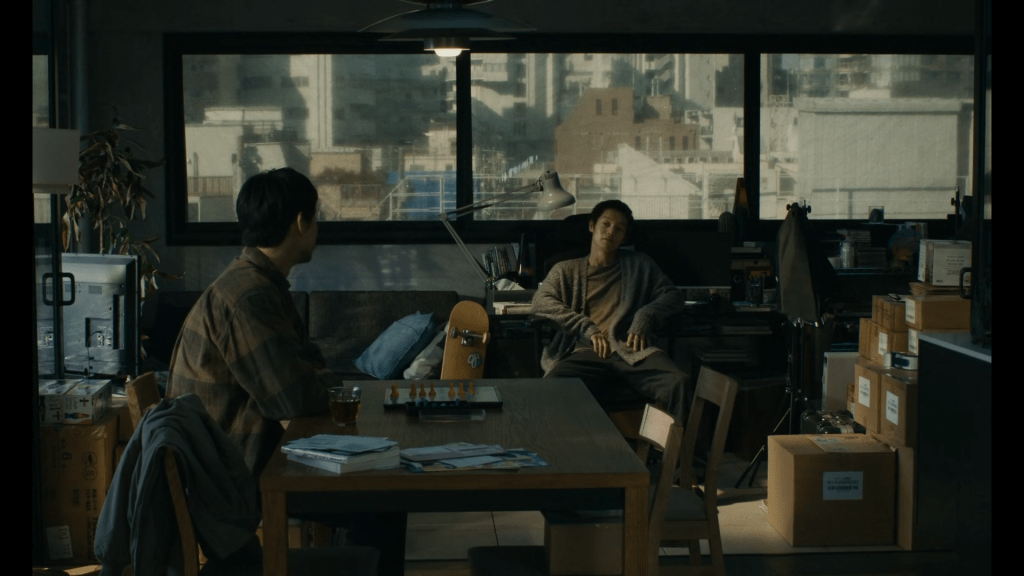

Un primo tema di “Cloud” è la corrosione del confine tra lavoro e vita privata. Già 25 anni fa, il sociologo Richard Sennett evidenziava le trasformazioni del tardo capitalismo (The Corrosion of Character), dove le corporazioni sono diventate diffuse, instabili e decentrate, e la vita del lavoratore è diventata flessibile, precaria e meccanizzata. La rivoluzione digitale ha migliorato questo processo – nel senso che rende ancora più facile lo sfruttamento. La tecnologia, in particolare la virtualità, è da sempre una preoccupazione centrale nella filmografia di Kurosawa. L’aspetto pervasivo del capitalismo, l’ossessione per il profitto, sono resi cinematograficamente attraverso vari espedienti. La conflazione di esistenza privata e professionale viene raccontata attraverso la scenografia. Le abitazioni che sembrano magazzini, magazzini che sembrano abitrazioni. Ambienti senza calore, arredati da materiali industriali come cartone, cemento, acciaio, l’alluminio delle scaffalature. Questo è l’ecosistema in cui vive lo Homo Oeconomicus (Ho.Oe.). Lo Ho.Oe. di Kurosawa è egoista, avido e irrazionale, in contrasto con la concezione originaria (J.S.Mill) di Ho.Oe. come esempio of razionalità calcolatrice, uno che dovrebbe agire sempre per massimizzare la convenienza da consumatore e il profitto da produttore di capitale. Yoshii sembra piuttosto godere della vendita per la scarica adrenalinica, quasi orgasmica, che gli provoca. Una motivazione estetica, sensuale, biologica forse, ma non un calcolo razionale.

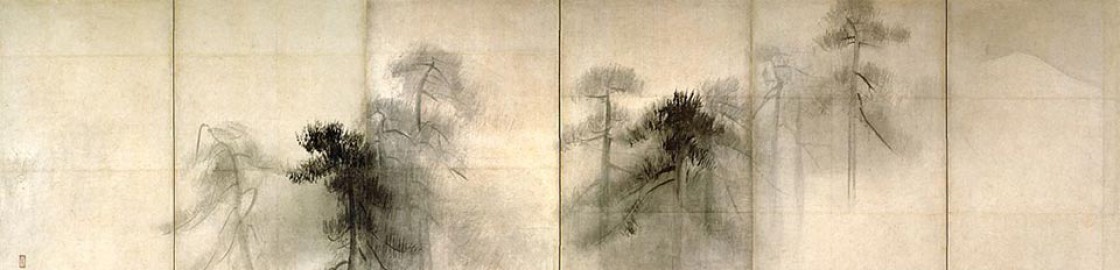

In “Cloud” il profilmico è spesso suddiviso in riquadri dove gli oggetti si accastano in maniera disordinata, allegoria dell’accumulo compulsivo che contraddistingue la nostra epoca. Viviamo un sistema in cui, dotati o meno, si nasce tutti consumatori e tutti mercanti, come testimonia l’ubiquità di servizi come Amazon, eBay, Vinted, Alibaba, ma anche lo status crescente di applicazioni come Glovo, Deliveroo, Foodora, Foodpanda, InstaShop, GrubHub. Ma è anche un’epoca in cui, come scrivevano Marx e Engels nel manifesto, “tutto ciò che è solido sembra dissolversi nell’aria”, e il commercio è ormai miscelato all’ossigeno che respiriamo, permea ogni aspetto della quotidianità. A cominciare dal titolo, “Cloud” scritto in katakana, ovvero non le nuvole ma il cloud storage, archivio virtuale accessibile da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento nel mondo, smaterializzato eppure onnipresente, virtuale eppure eterno, un caveau senza denaro, eppure in grado di gestire e pilotare enormi flussi finanziari. Varoufakis parla a proposito dell’età contemporanea di Cloud Capitalism. In “Cloud”, la sparatoria finale ha luogo tra le rovine di quella che sembra una vecchia fabbrica, come a suggellare il crollo definitivo del capitalismo industriale.

Questo nuovo capitalismo, quello in cui viviamo, in che cosa consiste? Osserviamo Yoshii. Si licenzia dalla struttura aziendale, si mette in proprio, rileva a basso costo lotti di merci in liquidazione e li rivende sul web a prezzi maggiorati. Il suo commercio non ha un core business, non ha volto né sede fiscale, è un affarismo avido e parassitario che non produce nulla, semplicemente specula sugli eccessi di domanda e genera profitto dalle sacche di ristagno commerciale e gli angoli bui del mercato, accrescendo come una muffa. L’attività di Yoshii ha molte similitudini con il mondo della finanza, anch’esso decentralizzato, spregiudicato, senza volto, improduttivo, basato sulla speculazione e mai così pervasivo come oggi. Non solo la recente crisi economica 2007-8 è stata causata da una bolla speculativa finanziaria – quella dei cosiddetti subprime, con una recessione globale e milioni di persone in difficoltà. Non solo i debiti provocati dalle scommesse finanziarie delle banche sono stati in larga parte pagati con i soldi dei contribuenti. Ma negli anni che hanno seguito la crisi, compresi questi anni, i governi di USA, UK, EU e Giappone hanno preseguito rigide politiche di austerity mentre finanziavano trilioni di dollari alle banche, che intanto li hanno di nuovo investiti nel mercato finanziario, accumulando di nuovo enormi profitti e non restituendo nulla.

Il nickname di Yoshii, Ratel, è un animale noto per la sua indole aggressiva e temeraria, il tasso del miele, un predatore capace di respingere animali più grossi come leoni o iene, e anche di attacchi selvaggi contro l’uomo. Ratel funziona come simbolo che esprime la bestializzazione degli individui in una società dominata dalla sola ragione eocnomica. Significativo che l’assistente e discepolo di Ratel, Sano, presenti sé stesso come qualcuno privo di talento, privo di capacità, disinteressato alle avances sessuali della fidanzata di Ratel, Akiko. Uno Homo Oeconomicus insensibile agli stimoli sociali, sentimentali e cuilturali, che mette a fuoco la realtà solamente in termini economici, come avviene in questa scena in cui Yoshii e Muraoka discutono di affari.

Nell’epilogo, Yoshii e Sano guidano verso un cielo crepuscolare. Sano incoraggia Yoshii a preoccuparsi solo di inseguire il profitto: tutto può essere raggiunto, anche la fine del mondo. Yoshii risponde, allora è così che si entra all’inferno. Una critica punto velata della mentalità all’origine della crisi ecologica globale. Kurosawa descrive un clima di rassegnata disperazione, certificando l’impossibilità di cambiare il corso degli eventi. L’inferno consiste nella ripetizione ossessiva di pulsioni che intrappolano l’individuo negli ingranaggi sempre più alienanti di una società dominata dall’ossessione del profitto. I personaggi non sono poi così dissimili dagli spettri di Pulse, il suo capolavoro: identità in dissoluzione nelle tecnocrazie finanziarie dell’età contemporanea, semplici ombre di persone. Questo lo testimonia anche il modo in cui l’azione – sparatorie, fughe, inseguimenti – viene diretta in “Cloud”: un’azione goffa, imbarazzata, grossolana, esitante. L’incapacità di agire fa parte anche di noi. Siamo ormai talmente abituati, indociliti, rassegnati, irretiti, ipnotizzati da questo stato di cose che nemmeno la critica cinematografica, perlomeno quella che ho letto, sembra essersi resa conto delle implicazioni politiche di “Cloud” di Kiyoshi Kurosawa. A metà tra Giuliacci e Nostradamus, “Cloud” è una foschissima previsione. Kurosawa parla della grande nuvola di numeri che ci avvolge come un gas tossico e irrespirabile, capace di occultare i suoi effetti letali dietro la propria intangibilità.

★★★★☆